「この建物はどのくらいの震度までもつの?」「震度7に耐えられるようにしてほしい!」

というお言葉をしばしば耳にします。

今回は、震度と構造計算の関係についてご紹介します。

現在気象庁の震度階は「0~4、5弱、5強、6弱、6強、7」の10階級となっています。

これはみなさん馴染みのある表現だと思います。

ちなみに、これまでに震度7を観測した地震は、気象庁が1949年に震度7の震度階級を設定してから5回あります(平成29年6月1日現在)

・「平成7年(1997年))兵庫県南部地震」

・「平成16年(2004年)新潟県中越地震」:新潟県川口町※(計測震度6.5) ※現:新潟県長岡市

・「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」:宮城県栗原市(計測震度6.6)

・「平成28年(2016年)熊本地震」の4月14日の地震(M6.5):熊本県益城町(計測震度6.6)

・「平成28年(2016年)熊本地震」の4月16日の地震(M7.3):熊本県益城町(計測震度6.7)、熊本県西原村(計測震度6.6)

一方構造計算では、この震度階をどの様に扱っているのでしょう。

実は建築基準法の構造計算のなかでは「震度」という考え方は存在しません。

厳密にいうと、地震によって建物が受ける加速度がどれくらいなのか、その加速度で建物に生じる力がどのくらいかということが定められています。これについては別の機会に詳しくお話ししましょう。

ですから建築基準法をクリアした建物がどの程度の地震に耐えるのかはなかなか特定できません。構造計算では地震の規模を「中地震時」と「大地震時」という2種類で表現します。

中地震時…建物の耐用年限中に2~3回発生する地震で、柱や梁はひび割れ程度の損傷しか受けない。

大地震時…建物の耐用年限中に1回発生するかもしれない地震で、柱などが折れたりして建物が倒壊せず、人命を守る。

という目標で設計を行います。

じゃあそれが震度とどういう関係なの?ということになりますね。

気象庁の震度階級で表現すると

中地震は「震度5弱程度」、大地震時は「震度6強程度」

を想定しているといわれています。

ちなみに、「震度7」というのは上限がありません。震度6強に近い「震度7」もあれば、大げさに言うと大地が割れて地上の建物が全て倒壊してしまうような大激震でも「震度7」なのです。つまり「震度7に耐える!!」というのは正しい表現ではありません。ですから「震度6強程度」としているのです。

ですが、構造計算の大地震を超えるような地震が実際起こっているのも事実です。過去の地震によって大きな被害を受けるたびに、法律の改正が行われてきましたが、現行の建築基準法も完璧ではありません。

過去の教訓を踏まえ、それぞれの土地や建物の特性を十分理解したうえで構造設計を行う必要があるのです。

出典

・気象庁HP

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/shindo/

・一般社団法人 日本建築構造技術者協会 (JSCA)

パンフレット「安心できる建物をつくるために」

4号特例とは、建築士が設計した建築物であれば、確認申請時に申請図書の一部省略ができる特例になります。

省略できる申請図書には、構造設計図書が入っています。

申請の際に構造設計図書の添付が省略可能なだけであって、構造規定の適合が不要になるわけではありません。

建築士の責任において構造規定に適合させる必要があります。

では、どのように安全性の確認を行うのかと言うと、主に下記①②にて行います。

①壁量計算,告示金物などを満足する。

存在壁量 > 必要壁量 を満足すること,告示金物 を満足すること など。

壁量や金物などの告示の規定あり。

必要な『梁断面や床構面など』の規定なし。

簡単に言い換えると“2階建て木造住宅には、一定以上の壁及び、その壁に見合った金物が必要ですよ”と言う内容です。

もっと極端に言い換えると、壁量計算の名前の通り『耐力壁と金物だけ考える』となります。

②許容応力度計算を満足する。

許容応力度設計規準を満足する。

必要な『柱梁断面や床構面、壁量や金物など』の設計規準あり。

簡単に言い換えると“①+バランスの良い壁配置+壁と壁はしっかりした床でつなぐなど建物全体で設計しますよ”と言う内容です。

『鉄骨造や鉄筋コンクリート造と設計のベースとなる考え方が同じ』となります。

実施設計段階で、『許容応力度計算を壁量計算と同じように考えられないのか?』というお言葉をいただくこともあります。

上でご案内しましたように、それぞれの計算方法で安全性を確保するための考え方が違いますので、出来かねております。

また、一般的に耐震等級や長期優良住宅の設計は、許容応力度計算にて行っております。

お施主様のご要望に合わせた設計手法のご依頼をお願いいたします。

構造設計をしていると、「脆性的(ぜいせいてき)」という言葉を耳にします。

あまり聞きなれない言葉ですが、脆い(もろい)という意味です。

構造設計では、建物が脆性的な壊れ方をせず

粘り強く地震に耐えられるような設計をします。

「建物が脆性的だとどうしてダメなの?」「粘り強く耐える?」

そんな人のために、ある例で解説しましょう。

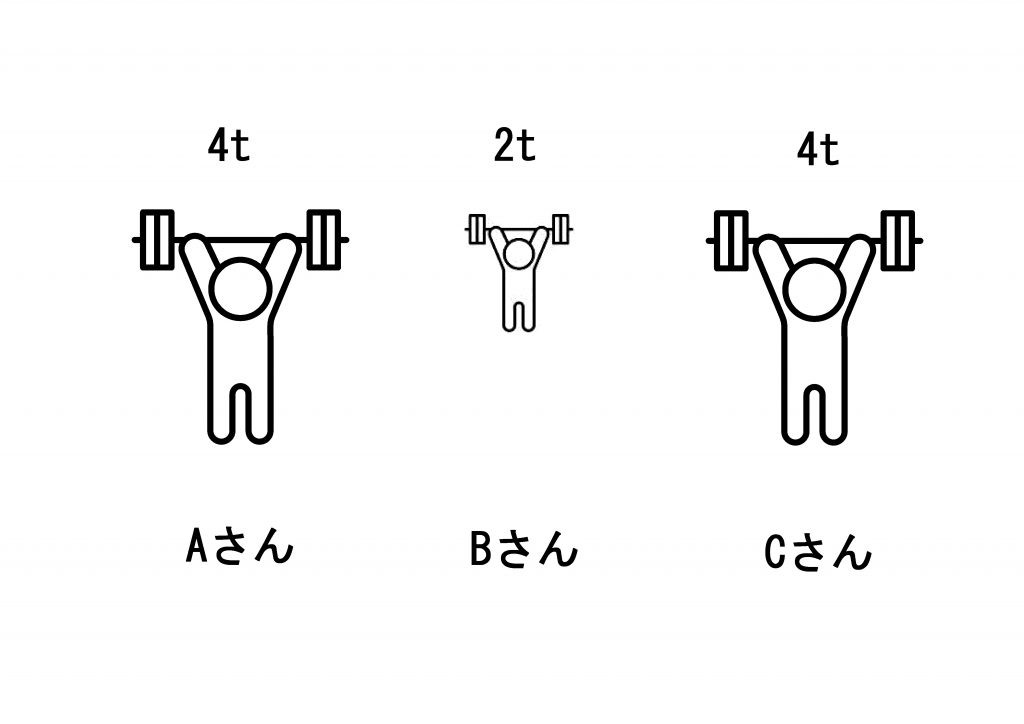

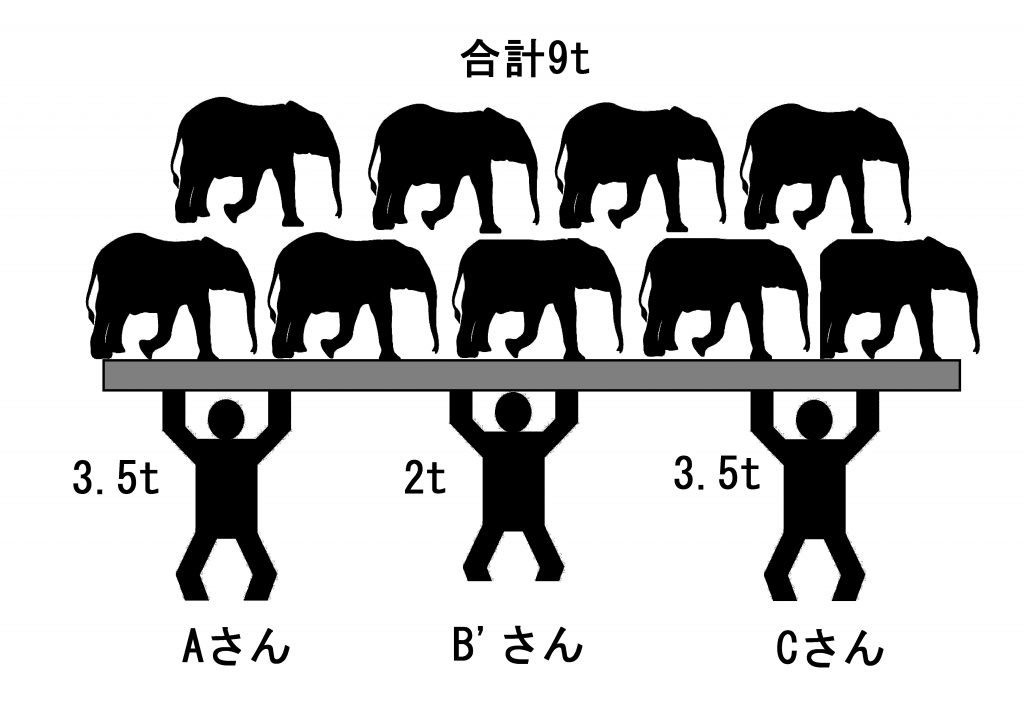

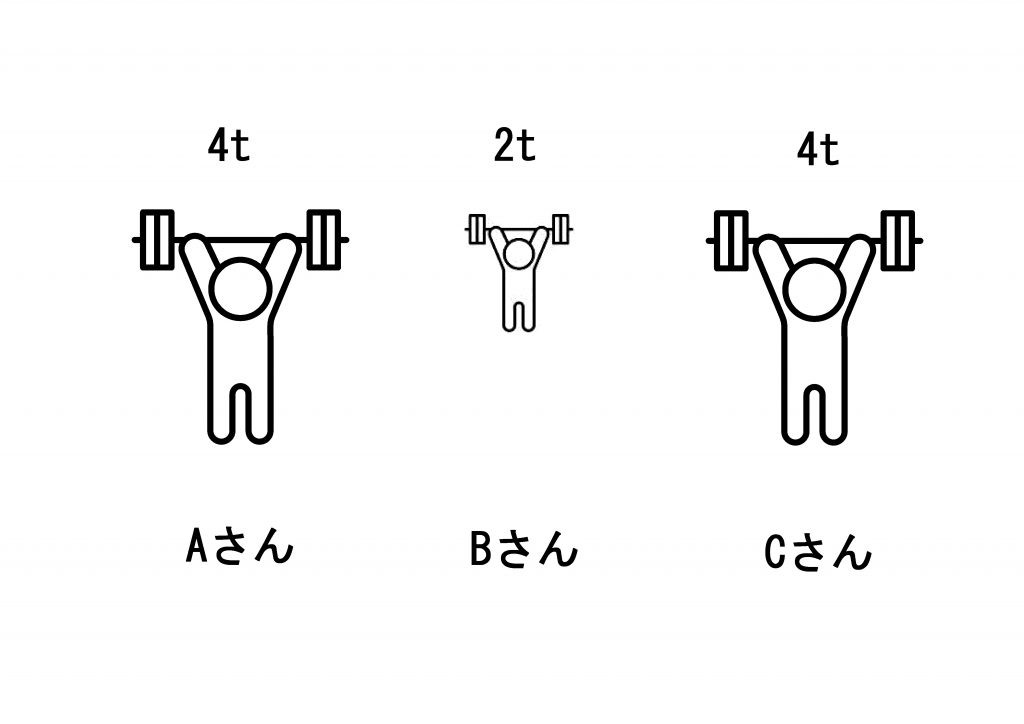

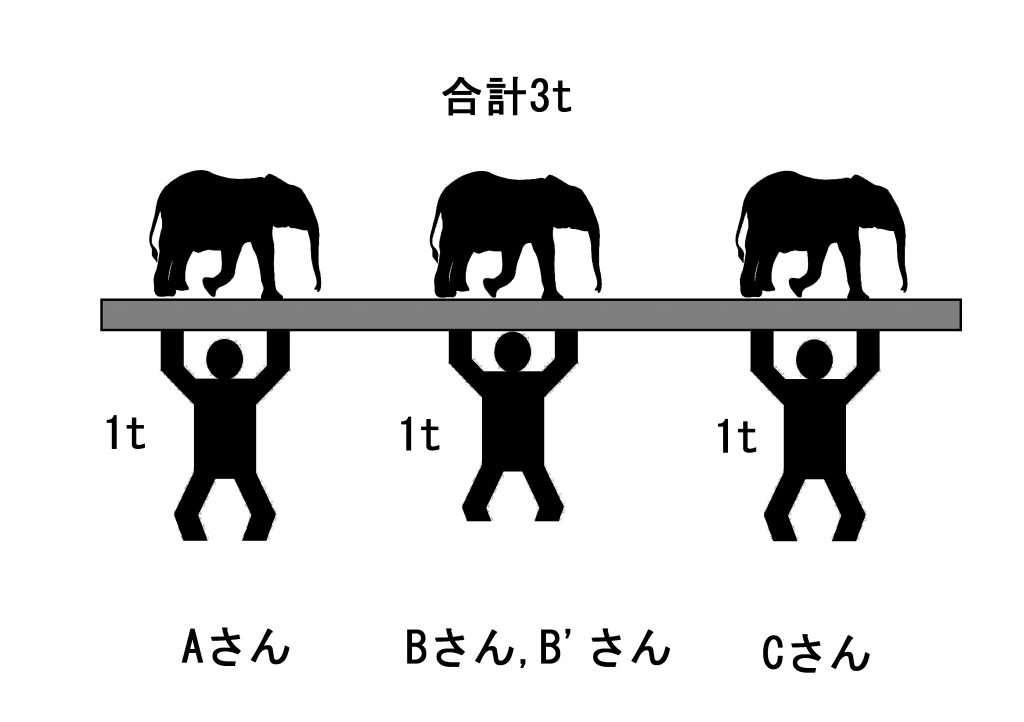

力自慢のAさんとBさんとCさんがいます。

Bさんは軽量級で2tの重さまで支えられます。

AさんとCさんは重量級なので4tまで支えられます。

ちなみにBさんには双子のB’さんがいますが

2人は性格が全く異なります。

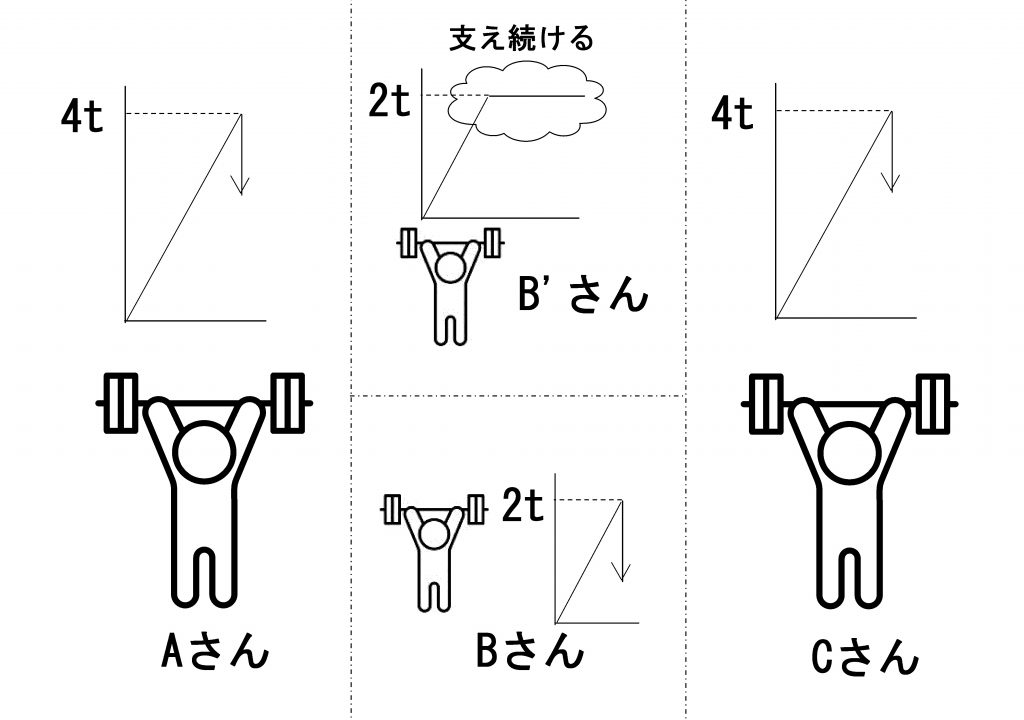

Bさんはすぐ諦めてしまい、2tの荷重がかかるとすぐに倒れてしまいます。

一方B’さんはとても辛抱強い性格です。

ですからずっと2tまでは支え続けることができます。

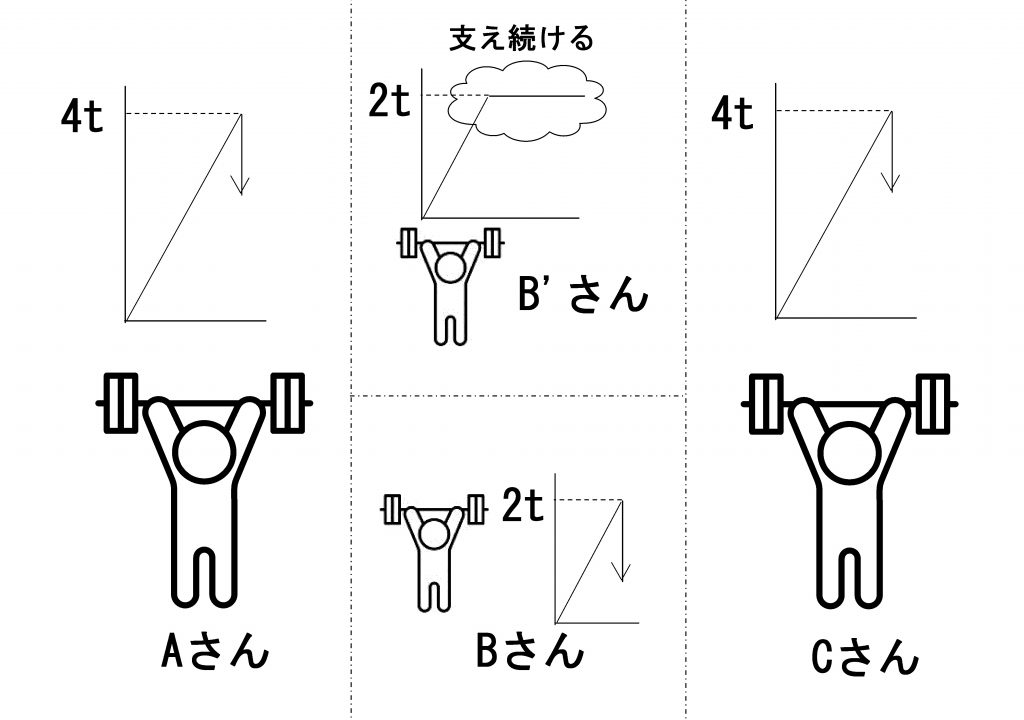

これからAさんBさんCさんと、AさんB’さんCさんのそれぞれに分かれて

体重1tの象を支えてもらいます。

2グループでどのような違いが出るか注目です。

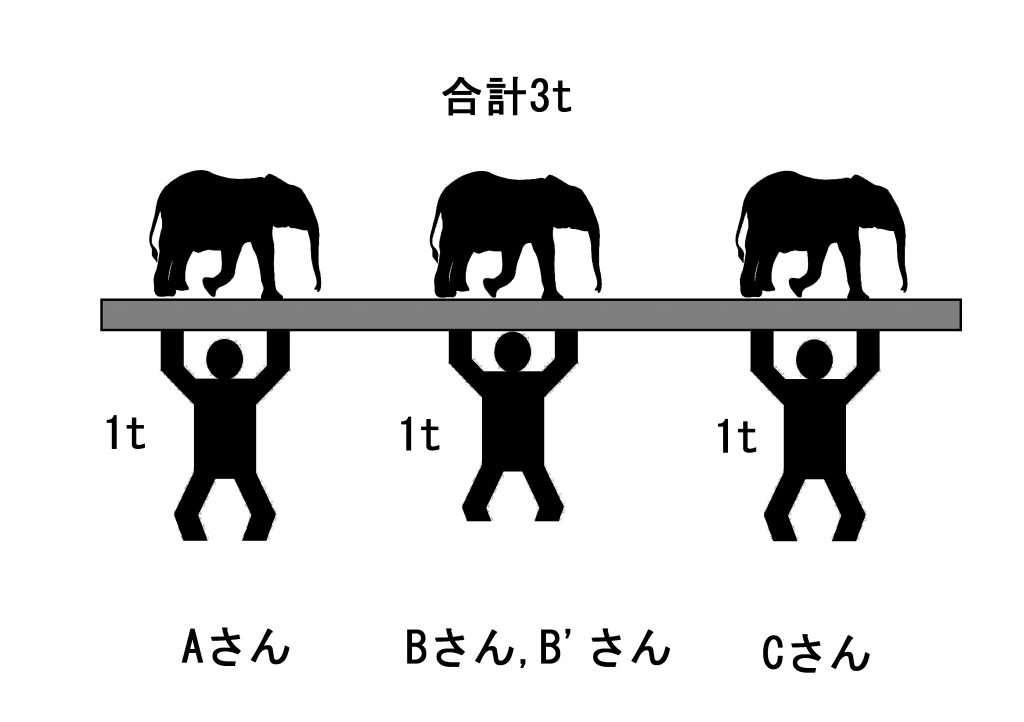

まずは象を3頭支えてもらいましょう。

荷重は3人均等にそれぞれ1tかかります。

BさんとB’さんはまだまだ余裕です。

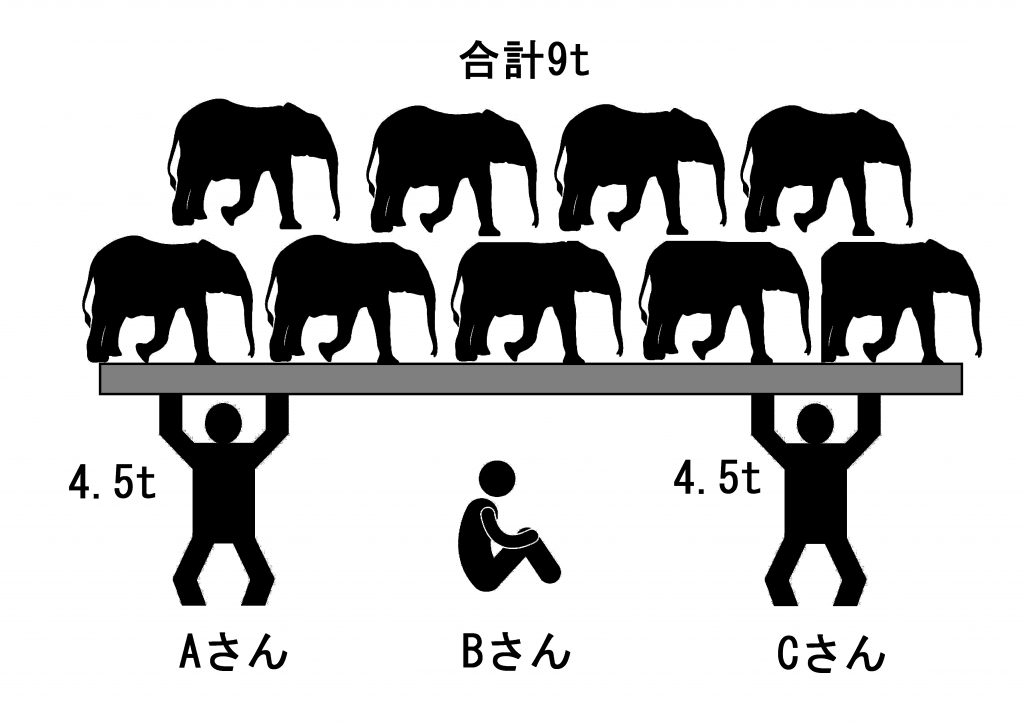

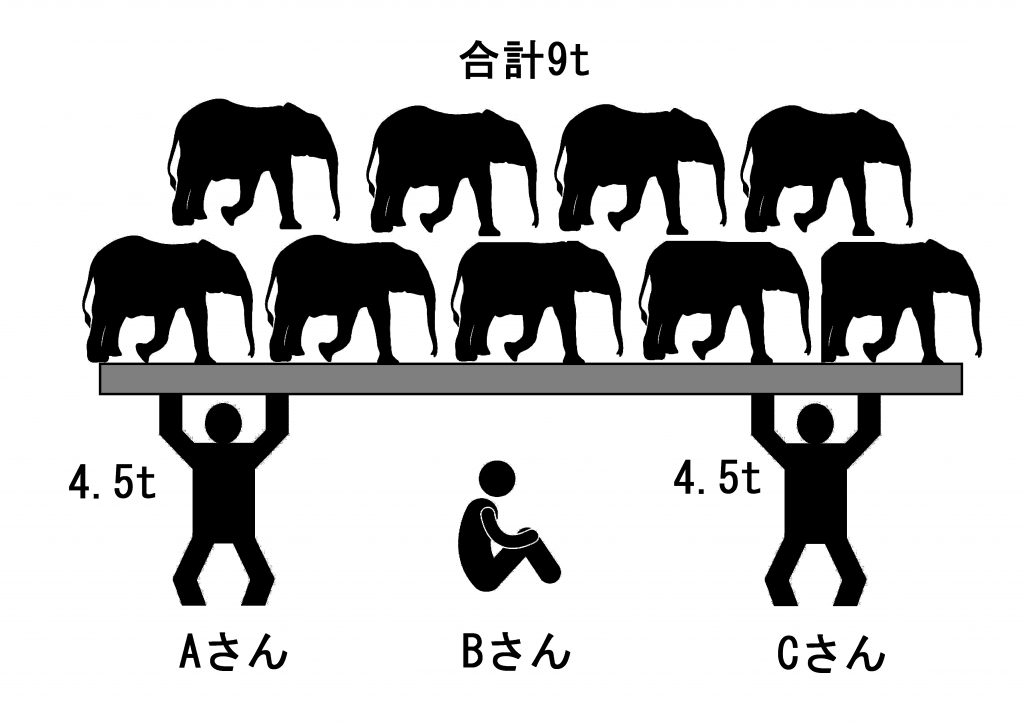

余裕そうなので思い切って象を9頭に増やします。

均等に荷重がかかると、一人あたり3tかかる計算です。

Bさんのグループでは、案の定Bさんが諦めてしまいました。

するとAさんとCさんは9tの荷重を二人で支えなければなりません。

二人は4tまでしか支えられないので、たちまち二人も倒れてしまいます。

これが実際の建物だと「倒壊」です。

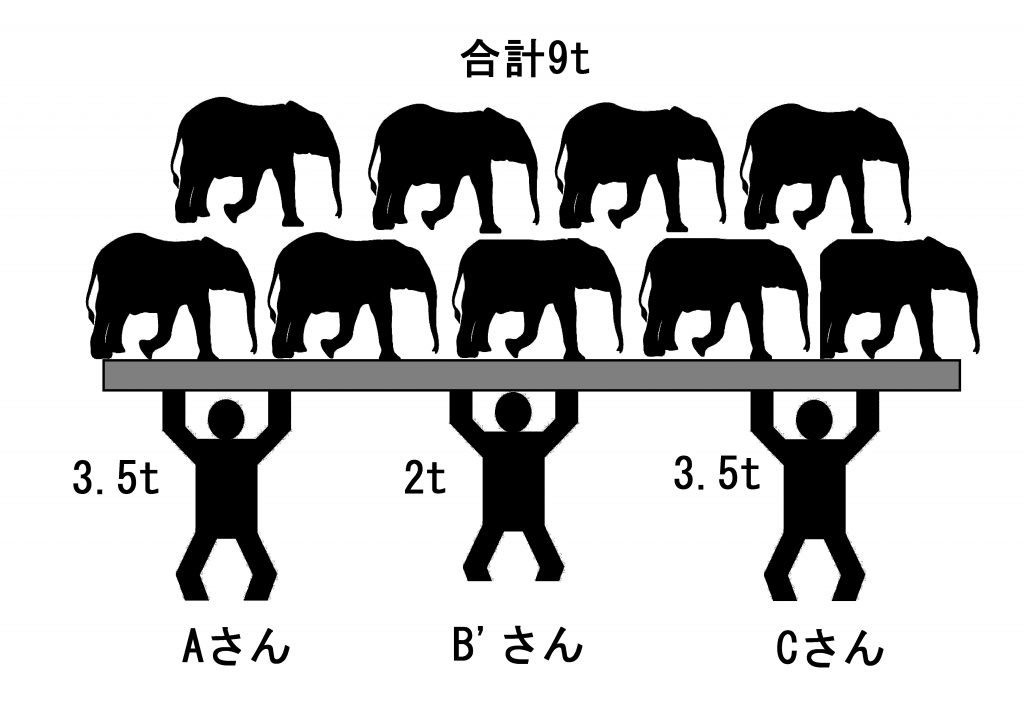

一方B’さんのグループでは、B’さんは2tまで諦めずに支えています。

つまりAさんとCさんは残りの3.5tを支えればいいのです。

支えられる最大の荷重は同じでも

最後まで諦めず3人で協力すれば支えることができるのです。

これを構造分野では「協同効果」といいます。

現実の建物においても、柱や梁に粘り強さが求められます。

このような性質を「靱性(じんせい)」と呼び、協同効果を発揮する大事な要因になるのです。

辛抱強く耐えていれば、きっと誰かが助けてくれるということですね。

人間も同じではありませんか。

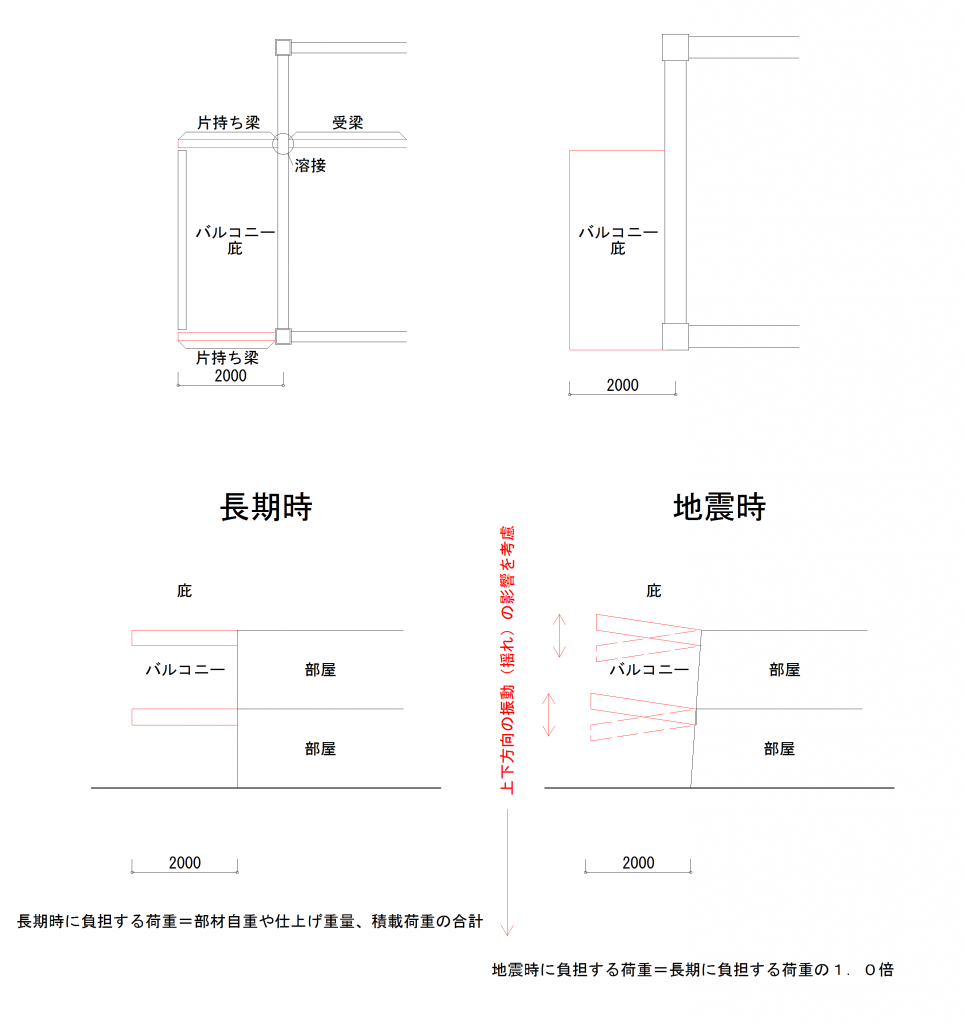

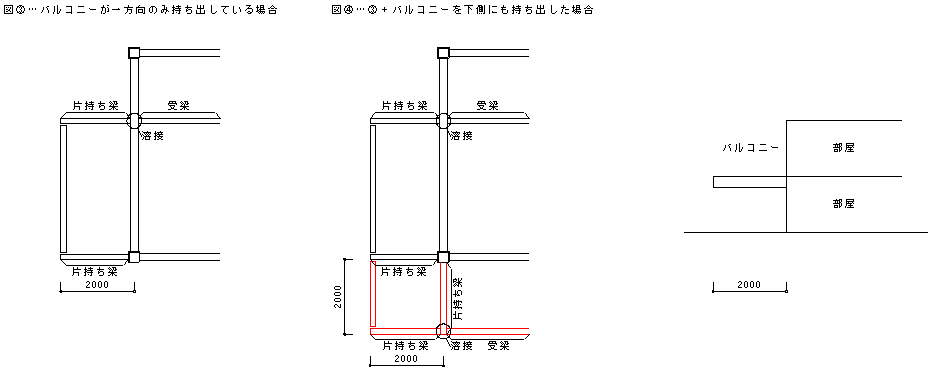

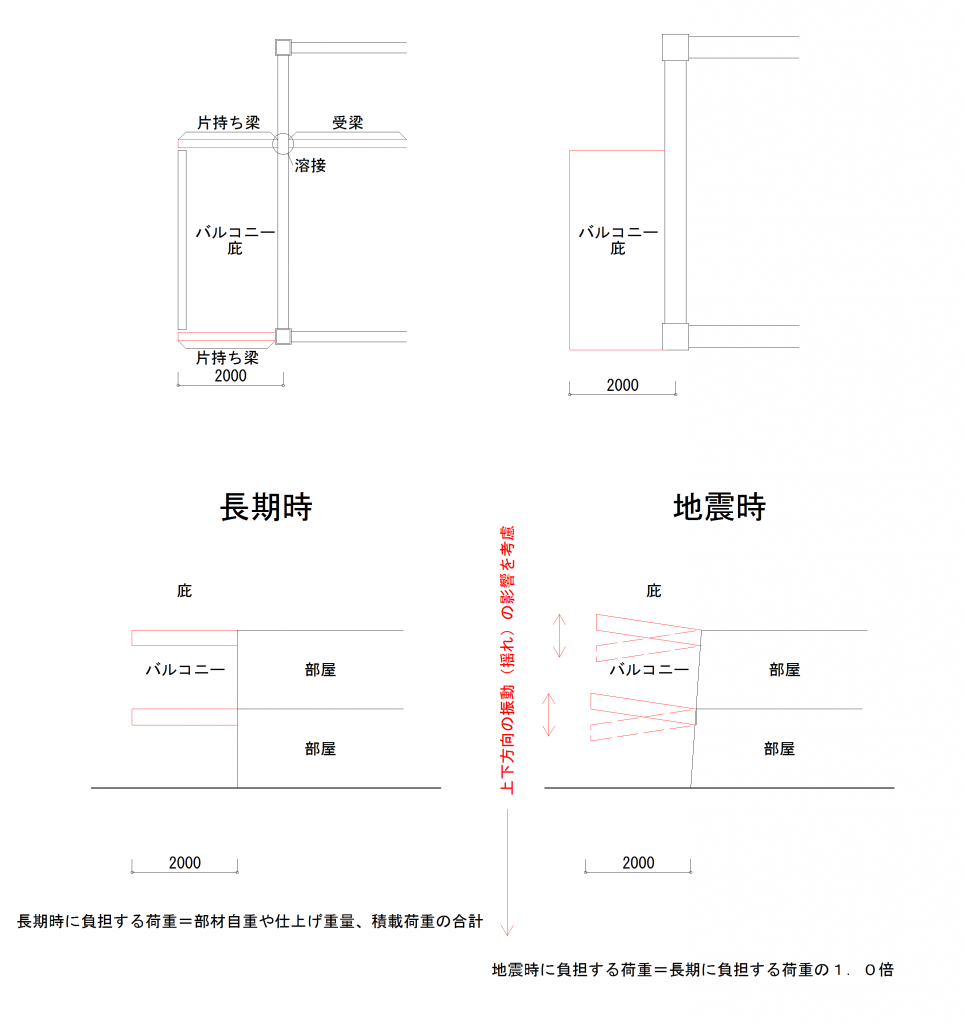

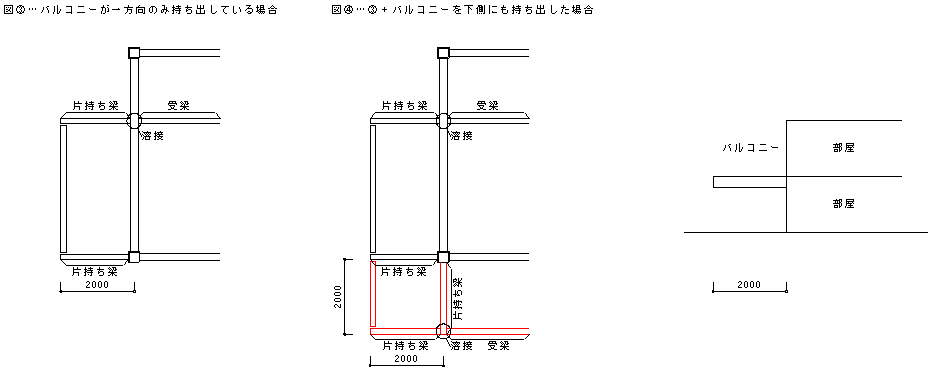

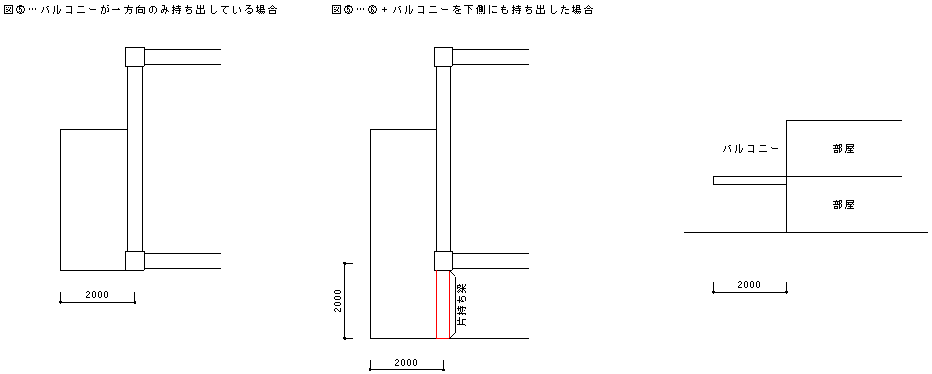

第6回において片持ち床の作り方をご紹介いたしました。

今回は、第6回の最終行『何故、片持ち床周辺の懐に余裕が必要なのか?』を『片持ち材の検討』を通してご紹介したいと思います。

●1点目

建築基準法に使用上の支障の検討というものがあり、部材のたわみ量に対して上限が決まっています。

片持ち材は部材の根元でしか繋がっていないため、たわみやすい部材です。

そして、この『たわみにくさ』を向上させるには、成(スラブ厚・梁成)を大きくする方が効果が高いのです。

●2点目

片持ち長さが2mを超えた場合に、短期地震時の縦揺れの検討が必要になります。

この場合の短期地震時の検討は、下記の式で行えます。

『 短期検討用荷重 = 長期荷重 + 鉛直震度1.0の地震時荷重 』

「鉛直震度1.0の地震時荷重」=「地震時の縦揺れ荷重は長期荷重*1.0の荷重とする」 という意味です。

従って、片持ち長さが2mを超えた場合の短期時は、長期荷重の2倍の力で検討することになります。

短期時の部材耐力は長期時の1.5倍ですので、長期の2倍の荷重/長期の1.5倍の耐力という検討になります。

例えば、長期荷重が100,長期耐力が150の場合

→長期時は、100/150=0.67 約30%の余裕があります。

→短期時は、(2

100)/(1.5150)=0.89 約10%の余裕に減ります。

仮に、短期時に20%の余裕を確保しようとすると、0.89/0.8=約1.2となり当初の部材の1.2倍の耐力が必要ということになります。

部材耐力を大きくする時も、成(スラブ厚さ・梁成)を大きくする方が効果が高いです。

また、スラブの片持ち長さが2mを超えた場合は安全性に配慮し、片持ち梁を設けるなどを行います。

片持ち梁を設けた場合には受梁も設けます。(コラム第6回参照)

この受梁は、片持ち梁と繋がっており応力が伝達するので、片持ち梁と同じ耐力が必要になります。

そして、この受梁は室内側に設けますので、天井懐のスペースが必要になります。

以上2点より、片持ち材(床)の周辺の懐には余裕が必要となるわけです。

2017,2

「地震に対して、建物は固い方が良いのか、柔らかい方が良いのか」

日本の構造設計が暁を迎える頃、そんな議論が行われていました。

時代背景は、関東大震災(1923年、大正12年)から昭和初期にかけて

いよいよ鉄筋コンクリートの建物が建ちはじめた頃でした。

まずこの話をする際に紹介しなければならない人物が二人います。

一人目は、佐野 利器(さの としかた、1880年-1956年)

東京帝国大学教授、帝都復興院理事、東京市建築局長等

「家屋耐震構造論」(1915年(大正4年))で工学博士号を取得。

この論文は日本の建築構造学の基礎を築いたものと評され

建築構造の耐震理論構築としては当時世界初の試みでした。

二人目は、真島 健三郎(ましま けんざぶろう、1873年-1941年)

日本の海軍省建築局長、海軍技師であり、構造エンジニアでした。

日本の鉄筋コンクリート構造のパイオニア的存在です。

二人の立場を簡単に表すと

佐野は「建物はしっかり固めて建てよ」いわゆる剛派です。

対して真島は「建物は地震の力を受け流せるよう柔らかく建てよ」

「柳に風」といったところでしょうか。

関東大震災の直後、市街地建築物法(建築基準法の前身)を改正

ここで水平震度0.1という耐震規定が定められました。

この0.1という数字は、佐野が提唱した「震度法」に基づくものでした。

これに異を唱えたのが真島でした。

真島は建物と地震の共振現象を紹介したうえで、建物の固有周期が一律ではないのに

0.1で統一するのは危険であると言うのです。

真島は関東大震災で鉄筋コンクリート建物が大きな亀裂を受けたことなどを踏まえ

「西洋の耐震構造を地震大国である日本に持ち込むのはいかがなものか。

日本は五重塔のように長年地震に耐えながら建っている柔構造の被害が少ない。」

ということを主張しました。

これは現代の振動解析に通じる考えですが

当時は計算プログラムはおろか、電卓すら存在しない時代です。

波動は単純なものでしか計算できませんでした。

これについて佐野は「耐震構造上の諸説」(大正15年10月)で

真島の理論は単純化していると指摘します。

さらにこれに対し、真島が「佐野博士の耐震構造上の諸説を読む」(昭和2年4月)において

「一律に震度0.1で設計という考え方こそが単純化の極みではないか」と反論しています。

もうはっきり言ってこのあたりから論文は互いの批判合戦になっています。

しかもかなりけんか腰で嫌味たらしい言い方をしています。

そこに新星が登場します。

その人物は、武藤 清(むとう きよし、1903年-1989年)

彼は佐野の門下生として建築構造を学びました。ということは剛派ですね。

いくつかの論文で剛構造理論を展開し

「真島博士の柔構造論への疑い」(昭和6年3月)を発表します。当時28歳頃です。

この論文を受けて真島は

「柔構造論に対する武藤君の批評に答へ更に其の餘論(余論)を試み広く諸家の教を仰ぐ」(昭和6年5月)を発表します。

このあたりからもう収拾がつかない様相を呈しています。

しかしながらここから日本は戦争へと突入し、真島が海軍を辞めて論争は落ち着くことになります。

この佐野・武藤らによる剛派と、真島の柔派との論争を俗に「柔剛論争」と言います。

ところでこの柔と剛、建物にとってどちらが正解なのでしょうか。

…結論は「どちらかが絶対的に正解ではない」ということです。

双方の理論、考え方が現行の構造計算に反映されているのです。

ちなみに、剛派である武藤はその後

日本で初となる超高層ビル「霞が関ビル(昭和43年竣工)」の構造設計をすることになります。

この建物は、五重塔の構造をヒントにした柔構造であり

武藤は「超高層にはエネルギーの考えを取り入れた柔構造が適している」という結論に至ったのです。

このように、日本の構造設計技術は

先人たちの知恵と尽力の上に成り立っていることを忘れてはいけませんね。

※参考文献

真島健三郎:耐震家屋構造の選択に就て(土木学会誌、1924年4月)

佐野利器:耐震構造上の諸説(抄)(土木学会誌、1926年10月)

真島健三郎:佐野博士の耐震構造上の諸説(評論)を読む(建築雑誌、日本建築学会、1927年4月)

武藤清:家屋の耐震設計方針に就て(建築雑誌、1929年11月)

武藤清:真島博士の柔構造論への疑い(建築雑誌、1931年3月)

真島健三郎:柔構造論に対する武藤君の批評に答へ更に其の餘論を試み広く諸家の教を仰ぐ(建築雑誌、1931年5月)

現在、主に使われている調査というと、スウェーデン式サウンディング試験とボーリング標準貫入試験になるかと思います。

スウェーデン式サウンディング試験は、表層付近の地盤の半回転数を測定します。

地層の種類としては、砂質土、粘性土の2種類に分けられます。

ボーリング標準貫入試験は、支持層までの間の1m毎のN値を測定します。

※支持層=N値50以上を5m以上確認できる硬い層各深度で土を採取するので、地層の種類が判明します。

また、追加で孔内水平載荷試験や液状化の判定などが行えるので、スウェーデン式サウンディング試験よりも地盤の性質がわかります。

なお、基礎設計に用いる検討式はそのほとんどがN値を使用します。

地盤調査の種類と対象建物の目安は、下記になります。

・スウェーデン式サウンディング試験 → 木造住宅などの軽い建物(長期設計支持力30kN/m2以下)に採用

・ボーリング標準貫入試験 → 鉄骨造・RC造などの重い建物に採用

地盤調査については、地盤調査会社さんにご相談いただくのも宜しいかと思います。

計画する建物規模に合わせた地盤調査をお願いいたします。

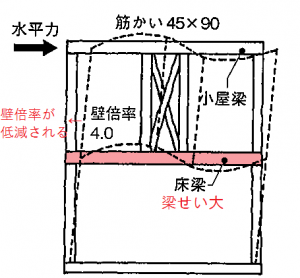

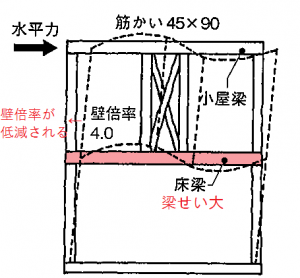

第3回の耐力壁編に引き続き、木造物件のお見積時に意匠事務所様にプランの調整をお願いすることが多い項目をご紹介します。

今回は梁などの架構や、床の水平構面に関することです。

梁材

長さ>6m、梁せい>450の梁材は、通常は特注品となります。

施工会社・プレカット工場によって入手状況や機械加工が可能かどうかなどが異なります。

梁せい

以下のような場合は梁せいが大きくなります。

①スパンの長い梁、多くの梁が架かっていて負担荷重が大きい梁

②オーバーハング部分の片持ち梁

③梁上に耐力壁が載る(耐力壁下に柱が無い)場合

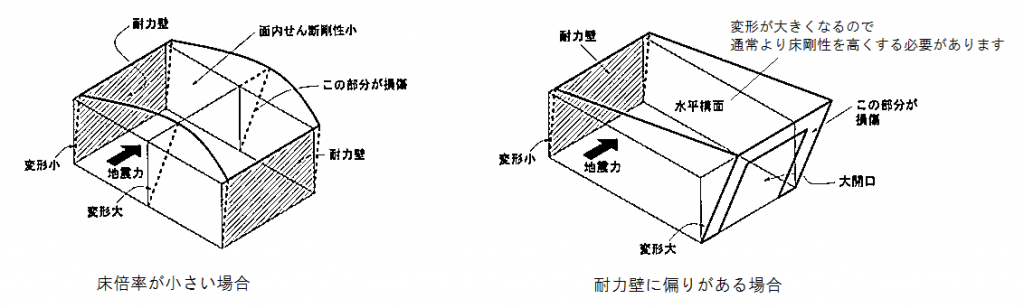

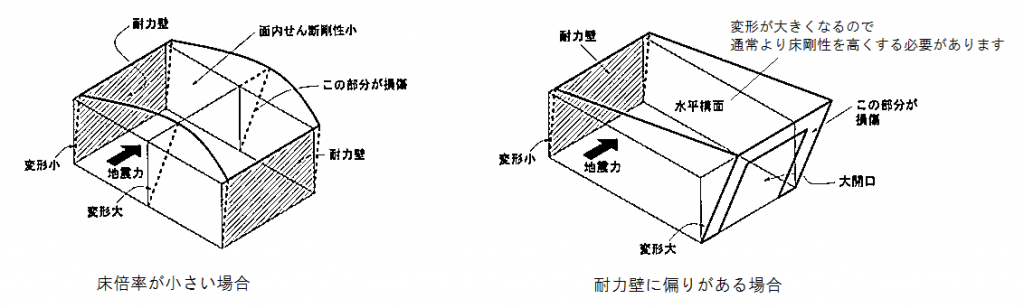

床水平構面

床は自重や積載荷重を支えるだけではなく、

地震力や風圧力などの水平力を耐力壁に伝達する役割があります。

耐力壁配置のバランスが悪い時には特に、床で伝達しなければならない水平力が大きくなります。

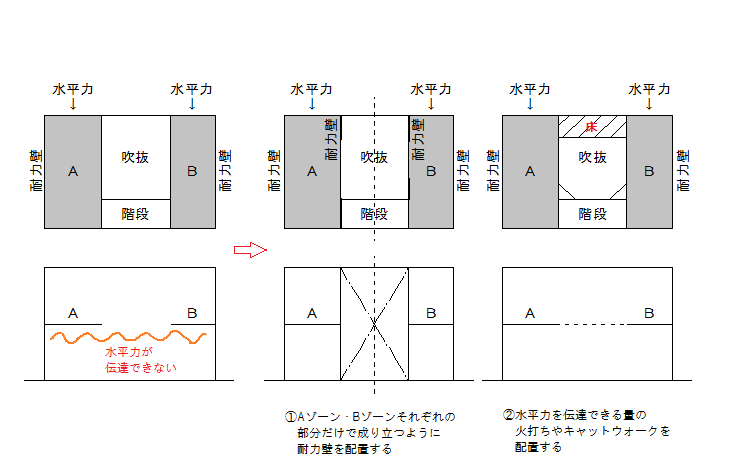

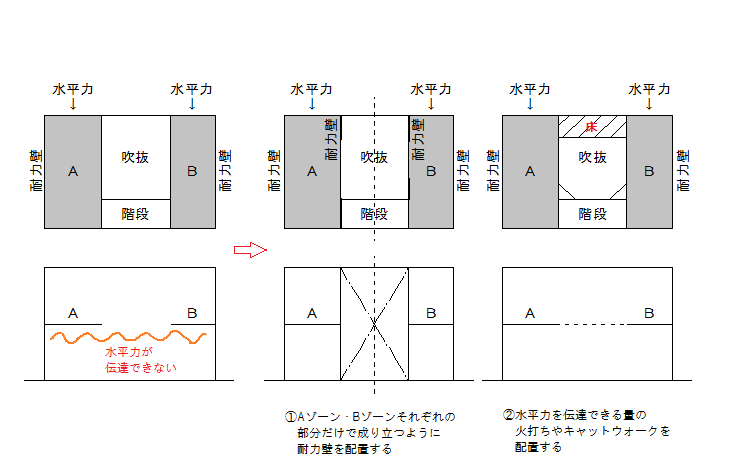

吹抜け

火打ち・キャットウォークの設置ができない場合は、ゾーニングでの検討を行い、A・Bそれぞれでバランスよく耐力壁を確保する必要があります。

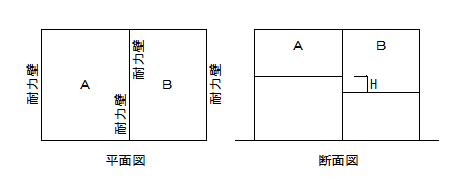

スキップフロア

床段差(H)が梁せい以内の場合は一体の建物として検討できます。

(長期優良住宅の場合は扱いが異なります)

梁せいを超える場合は、スキップフロアとしてゾーニングでの検討を行い、

A・Bそれぞれでバランスよく耐力壁を確保する必要があります。

第3回コラムと併せて、木造の計画の参考にしていただければと思います。

お見積りご依頼の際に、プランについて気になることがございましたらご相談ください。

参考

『木質構造基礎理論』日本建築学会 編

『世界で一番くわしい木構造』山部豊彦 著

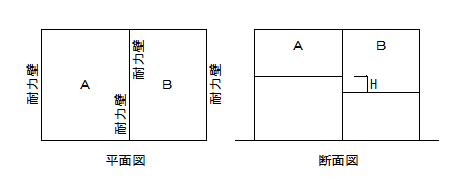

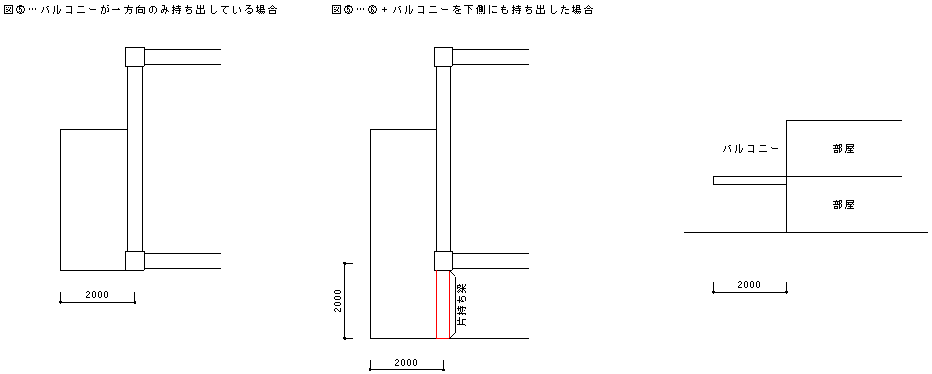

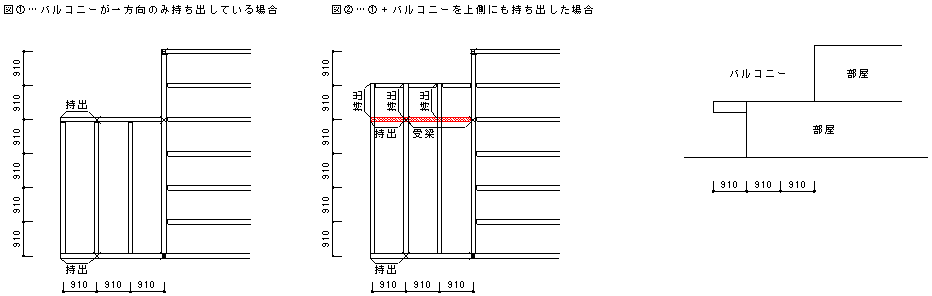

今回は、バルコニーなどになる片持ち床の、一般的な作り方になります。

木造の場合

・一方向に持ち出す場合

図①の様に下階に柱がある梁を持ち出して床を作ります。

・二方向に持ち出す場合

図②の様に下階に柱がある赤い梁を2段目(下段)で持ち出すとともに、直交方向の梁も持ち出します。

※概ね、持ち出した長さの2倍程度の長さの受梁が、持ち出さない側に必要です。

※持ち出し梁を一般的な材種・梁成とする場合は、持ち出し長さ910~1365程度が目安になります。

※持出長さが長くなる場合は、梁成UP,材種UPが必要になります。

※赤い梁の右側に柱がない場合は、赤い梁と同レベルに梁を入れ赤い梁を支持します。

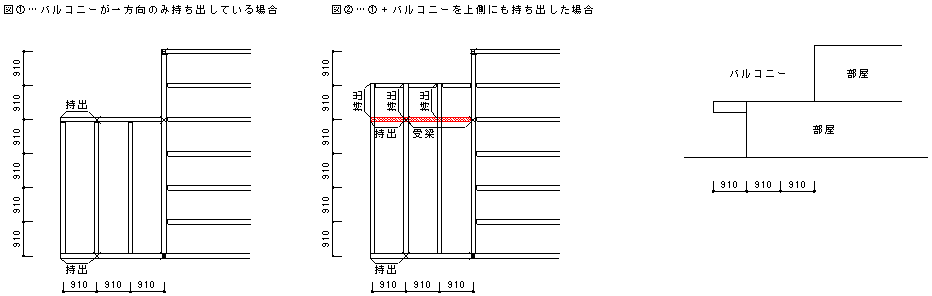

鉄骨造の場合

・一方向に持ち出す場合

図③の様に、柱・梁に片持ちを溶接+先端に梁を取り付けて、デッキプレートなどの床材を支持します。

・二方向に持ち出す場合

図④の様に、柱に片持ち梁を増やし片持ち梁先端へさらに片持ち梁を溶接します。

※片持ち梁には、受梁が必要です。

※持ち出し長さの目安は、2m程度になります。

鉄筋コンクリート造の場合

・一方向に持ち出す場合

図⑤の様に、持ち出し長さが2m以下ですと、片持ちスラブだけも可能になります。

・二方向に持ち出す場合

図⑥の様に、出隅部の片持ちスラブを支えるために、柱に片持ち梁が必要です。

この時も、持ち出し長さは2m以下とお考え下さい。

※片持ち梁には、受梁が必要です。

※どちらの場合でも、2m超となる際は片持ち梁などを設け安全性に配慮します。

(鉄骨造と同様の形状になります)

※仮に、2m超を片持ちスラブだけで作る場合は、スラブが厚くなります。

ここまで見てきたように、片持ち部は通常の床を作るよりも梁材が必要になります。

また、片持ち長さが2m以上となりますと、上下方向の揺れを考慮して

荷重の割り増しが必要になります。

片持ち床周辺の懐には、十分な余裕の確保をお願いいたします。

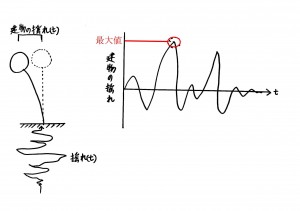

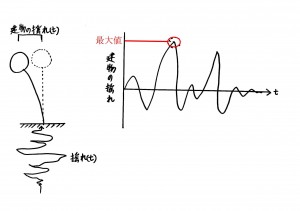

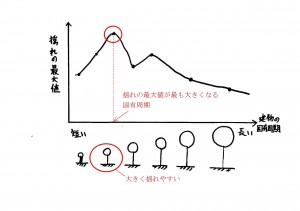

この世に存在する全ての建物には、固有周期というものが存在します。

固有周期とは、建物が片側に揺れて、反対側にも揺れた後に元の位置に戻るまでの時間のことです。

固有周期は建物が重いと長くなり、堅くなると短くなるという性質を持っています。

一方で、地震の揺れは不規則です。

しかし、ある特定の固有周期を持つ建物に対して、突出して大きな被害をもたらす性質があることがわかってきました。

一口に地震と言っても、その性質はいろいろです。

固有周期の短い建物で被害が大きくなる周期の地震もあれば、固有周期の長い建物に対しても然りです。

この地震の持つ周期と、建物の固有周期が一致すると揺れが極めて大きくなってしまいます。

ブランコをイメージしてみて下さい。

ブランコの揺れるリズムに合わせて後ろから押されると、大きく揺れますね。あれと同じ現象です。

これを「共振現象」と言います。

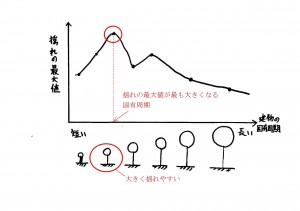

建物の固有周期は、ある程度想定がつきます。

しかしながら、地震の周期成分なんてどうやって測ればいいのでしょうか。

ここで便利なグラフをご紹介します。

まずある固有周期を持つ建物を、特定の地震で揺らしてみましょう。

揺れ始めから揺れがおさまるまでの間で、最も大きく揺れた値をマークします。

次に、いろいろな建物の固有周期に対して、同じ地震で揺らし、それぞれ最も大きく揺れた値をマークします。

これをグラフにするとこうなります。

これをみれば、この地震はどの固有周期の建物が大きく揺れるか、一目瞭然ですね。

このグラフを「応答スペクトル」と呼びます。

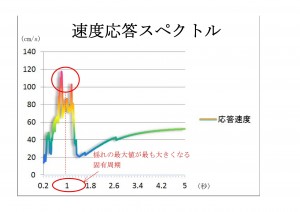

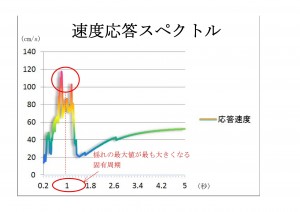

実際の地震の応答スペクトルを見てみましょう。

これは2016年4月の熊本地震(前震)の応答スペクトルです。

熊本地震では、木造の被害が顕著でした。

このグラフを見ると、固有周期1~1.3秒あたりの建物の揺れが大きくなっていますね。

ちなみに木造の固有周期は概ね0.1~0.5秒くらいですから、共振したとは言い難いです。

ではなぜこれだけ木造に大きな被害が出たのでしょうか。

実は揺れている間に、筋かいや金物が壊れてしまうことによって、建物の固有周期が長くなってしまったのです。

この固有周期を「等価周期」と言います。木造の等価周期は1~1.5秒と言われています。

この等価周期で共振してしまうと、被害がとても大きくなってしまいます。

ところで、この木造に大きな被害をもたらす1~1.5秒の周期の地震波を「キラーパルス」と呼びます。

最近報道機関でも取り上げられるようになってきました。名前はカッコイイですが、本当に怖い現象です。

現行の構造計算でも、この応答スペクトルの考えを計算に取り込んでいますが、あれだけ大きな被害が出てしまいました。

これだけ技術が発達しても、自然に対しては「まだまだ」ということですね。

木造の戸建の場合に、ベタ基礎の採用がほとんどかと思われます。

その際に、地盤が建物を支える力(地耐力,支持力)が不足する場合は地盤改良を行います。

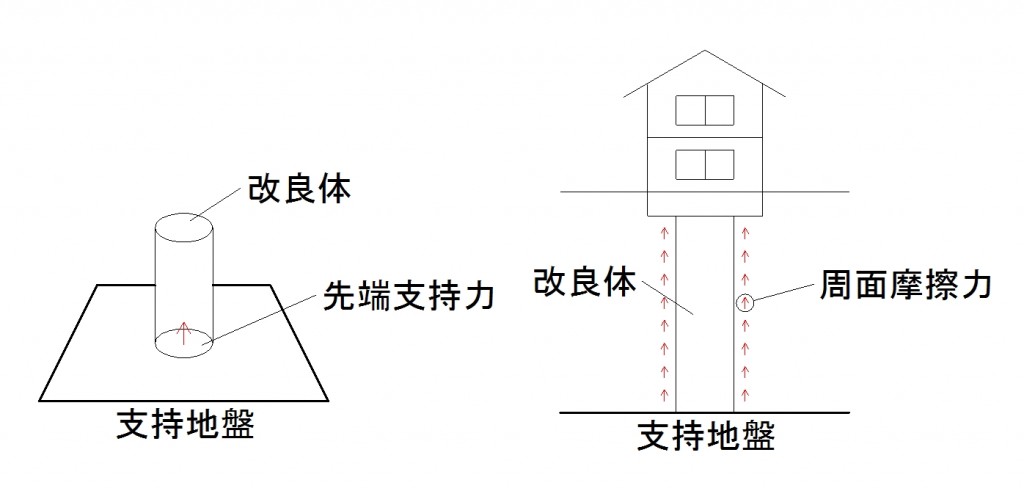

地盤改良の一つとして、その土地の土とセメントなどを混ぜて、地盤のなかに円柱状の改良体をつくり支持力を増やす工法があります。

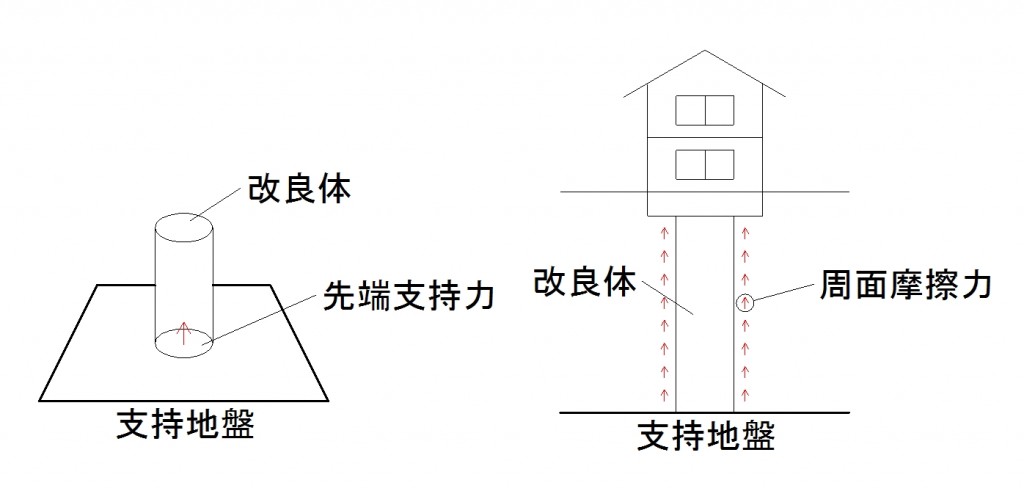

この改良体の支持力(↑)は、先端支持力と周面摩擦力の合計となります。

先端支持力:支持地盤が改良体を押し返す力(↑)

周面摩擦力:改良体が沈まないようにと周囲の土との間に働く摩擦の力(↑)

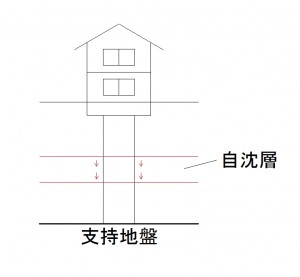

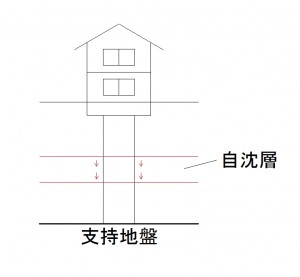

ここで、自沈層がある場合の話になります。

自沈層は摩擦力と逆方向の力(↓)が発生しています。

地盤改良の検討書の内容を確認すると、この自沈層でも摩擦力を考慮しているものが見受けられます。

自沈層では、改良体と同じように下方向に土が移動するため、自沈層の摩擦力を考慮しないなどの配慮を行っています。

また、基礎については後々の改修や補修の工事が行いにくかったり、大がかりになります。(建物のジャッキアップなど)

上記のような配慮を行うことによって、建物が傾く可能性を減らし補修工事などのおきにくい、お施主様に安心していただけるお住まいが提供できればと考えております。