構造コラム第18回「コンクリートのせん断ひび割れ」

2017/11/22構造設計

現在の日本では、建築物の構造体に使われる材料は木・鋼・コンクリートが主流になっています。その中でもコンクリートは、鉄筋コンクリート造はもとより木造や鉄骨造の基礎にも使用され、最も多く使用される構造材料と言えるでしょう。

今回はそのようなコンクリートの性質についてご紹介します。

コンクリートはひび割れしやすく、乾燥収縮やクリープ荷重(長期的にかかる荷重から瞬間的にかかる荷重を引いたもの)で簡単にひび割れてしまいます。補修管理を怠ると、鉄筋が錆びたりコンクリート片が落下して重大な事故につながりかねません。

力学的には圧縮に強く、引張に弱いという特徴があります。引張力を受けると途端に割れてしまうため、構造計算ではコンクリートが引張に耐えることには期待しません。

さらにもうひとつ、力のかかり方に「せん断力」という力があります。この力は物を二つに分断しようとする力で、はさみで紙を切ることができるのは、紙にせん断力がはたらくからです。このせん断力とコンクリートの関係について詳説しましょう。

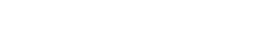

このようなモデルを考えてみましょう。

コンクリートには両端にせん断力がかかります。

せん断力がかかっている部分を細かく観察すると、斜め方向に引張力が作用しています。この力を「斜張力」といいます。先ほど述べたように、コンクリートは引張に弱いので、この斜張力と直交にひび割れが生じてしまいます。このひび割れを「せん断ひび割れ」と呼びます。

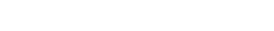

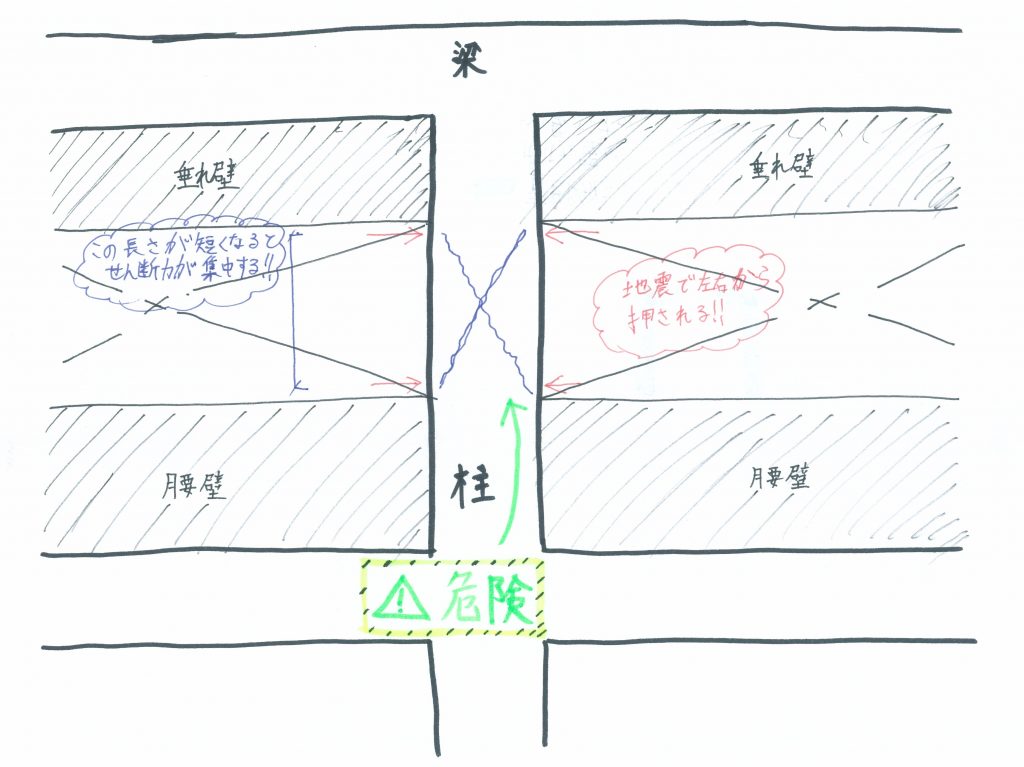

実際の建物では、このような形状をよく見かけます。

構造体の長さが短くなると、せん断破壊が起こりやすいという性質があり、この場合壁がない柱の部分にせん断力が集中してしまいます。すると

このように柱にせん断ひび割れが生じ、さらに力が加わるとせん断破壊が起こります。せん断破壊はとても脆い(ガラスのような壊れ方をする)性質があり、大変危険です。もちろん構造設計ではこのような破壊が生じないように設計しますが、地震の際、このようなひび割れを見つけた時は要注意ですね。

前の記事

前の記事