構造設計一級建築士の@mituru0622です!

平面上でプランが成立して、耐力壁の壁量も十分!!

、、、、と思っていたら、構造計算で意外と柱や梁が大きくなってしまったりしてもう一度耐力壁配置を検討しなおし、、、、、なんてことがありませんか?

ここで大事になってくるのが、耐力壁の上下階の関係性です。

でも、何がクリティカルなのか、どこを押さえておけばよいのか、わかりにくいですよね。

今回はよくある耐力壁の上下階の関係性の中から注意しておくべきこととその対策についてご紹介します。

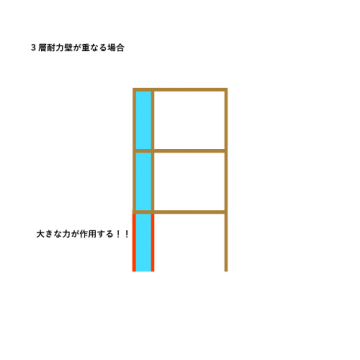

3層耐力壁が重なるとどうなる??

耐力壁が3層重なると、柱と金物に大きな影響が出ます。

間口が狭い狭小住宅などは、大きな開口をとろうとすると、どうしても3層耐力壁が重なりがちになります。

3層とも壁倍率が低い面材耐力壁のみであればあまり大きな影響が出ませんが、筋交い+面材耐力壁など壁倍率が大きな耐力壁が重なると1階柱に大きな力が生じ、柱径が大きくなってしまいます。

また、同時に上に引っ張られる力も大きくなるため、強度の高いホールダウン金物を使用することになり、柱脚の納まりが複雑になる可能性があります。

柱を部分的に大きくしたり、ホールダウン金物が納まるのであれば、気にする必要はなさそうです。

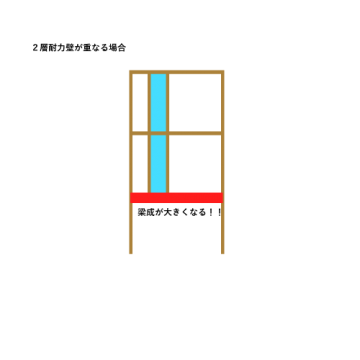

梁の上に2層耐力壁が重なっている場合はどうなる??

図のように1階に柱がなく、梁の上に2層耐力壁が乗っている時は要注意です。

高確率で梁成が360程度になる可能性があります。

1階がガレージなど、スパンを飛ばさないといけないときに生じやすい壁配置です。

梁成が大きくなっても問題がないか、上階の耐力壁位置をずらすことができないか、計画段階で検討してみましょう。

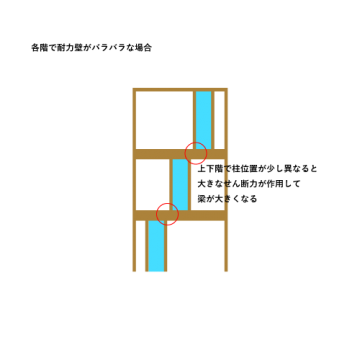

各階バラバラの耐力壁配置で気を付けないといけないことは?

以外と盲点なのがこのパターンです。

基本的に上下階で耐力壁がバラバラの場合は、柱の押し引きが相殺させることが多く、柱や梁の計画上は有利に働くことがあります。

気を付けないといけないのは、上下階の柱位置が50㎜や100㎜などすこーーーしだけ、ずれている時です。

ずれたところには大きなせん断力が働き、梁成を上昇させる要因となります。

上下階でお互いに近い位置にいる柱の座標がそろっているか、確認しましょう。

立面的な耐力壁配置の注意点を3点ご紹介しました。材積を押さえるポイントにもなりますので、是非試してみてください!!

【設計者必見!!】構造設計の時間とコストを大幅に削減するクラウドサービス

STRUCTURE BANKは建築物の構造躯体モデルをダウンロードできるクラウドサービスです。

安全性を確認したリアルなモデルであるため、設計実務に利用することも、建築教育に利用することも

可能です。利用用途は無限大。

確かな安全性 :構造設計事務所が作成したモデルであるため、安全性はお墨付きです。

データの実用性:データを加工編集しても、実際の建築設計に利用することができます。

2D/3Dモデル :モデルは2Dのプランニングシート、3Dモデル(Revit、アーキトレンド)で提供しています。