利用用途は無限大!2D・3Dの構造躯体モデル

をダウンロードできるクラウドサービス「STRUCTUREBANK」

⇒ 【公式】https://www.structurebank.jpにアクセスして無料でデータをダウンロード

こんにちは!建築構造モデルデータダウンロードサービス「STRUCTUREBANK」の建築構造用語集 編集部です。

地震が発生した際に、ニュースでは「震度」と「マグニチュード」を報道することが多いです。

震度についてはコチラを参照してください。

ではマグニチュードとはいったい何を示しているのでしょうか。今回はマグニチュードについて解説します。

マグニチュードの定義

マグニチュードは一言でまとめると「地震のエネルギーの大きさ」です。

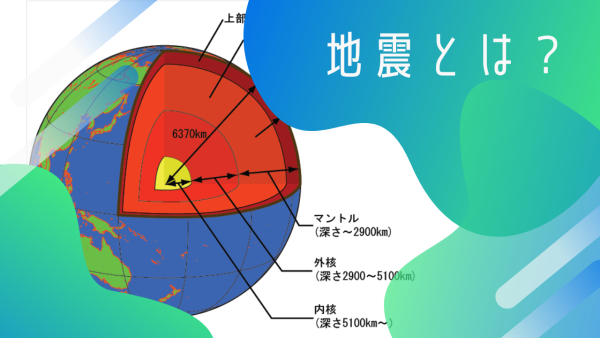

当サイトの「地震とは?」で、地震の概要について解説しました。「地震」は地表面での振動している現象のことではなく、地中の奥深く、プレートの振動によって発生している揺れそのものを指します。

マグニチュードはその地中の奥深くで発生している地震の規模(エネルギーの大きさ)を示したものと言えます。

マグニチュードの単位

エネルギーの大きさを示すといいましたが、正確にはエネルギー値そのものではなく、マグニチュードに単位はありません。

マグニチュードから地震のエネルギー値を求めることができる、という関係性です。

ちなみにマグニチュードが1.0大きくなると地震のエネルギーは約32倍となり、2.0大きくなると約1000倍となります。

震度とマグニチュードの関係性

震度は地表面の揺れの大きさ、マグニチュードは地中深くの地震そのもののエネルギーの大きさを示します。

何らかの関係性があってもよさそうですが、マグニチュード8だから震度は5!みたいな関係性はありません。

地中深くから地表面に伝わるまでには様々な道のりがあります。震源地から観測地までの距離、土質、地形などが震度に影響します。そのため、同じマグニチュードでも時間や場所によって震度は異なります。

また、震度は震度計によって測定されるものですから、そもそも式で求めるものではないのですね。

マグニチュードもその値自体は構造計算には使用しません。

過去の地震から見るマグニチュードの大きさ

近年の大きな地震からマグニチュードの大きさを見てみましょう。

- 1995年 兵庫県南部地震 マグニチュード7.3

- 2011年 東北地方太平洋沖地震 マグニチュード9.0

- 2016年 熊本地震 マグニチュード7.3

東北地方太平洋沖地震が一番大きいですが、被害はどれも甚大です。

マグニチュードの大きさだけでは地震被害を測ることはできないということですね。

ちなみに東北地方太平洋沖地震は兵庫県南部地震や熊本地震よりも地震エネルギーは約350倍ということになります。

筆者は地震被害が世界からなくなることを志として日々の業務に励んでいます。

【設計者必見!!】構造設計の時間とコストを大幅に削減するクラウドサービス

STRUCTURE BANKは建築物の構造躯体モデルをダウンロードできるクラウドサービスです。

安全性を確認したリアルなモデルであるため、設計実務に利用することも、建築教育に利用することも

可能です。利用用途は無限大。

確かな安全性 :構造設計事務所が作成したモデルであるため、安全性はお墨付きです。

データの実用性:データを加工編集しても、実際の建築設計に利用することができます。

2D/3Dモデル :モデルは2Dのプランニングシート、3Dモデル(Revit、アーキトレンド)で提供しています。