こんにちは!擁壁構造計算書のECサイト「StructureBank-工作物」の建築構造用語集 編集部です。今回は「高さ方向の地震層せん断係数の分布係数」とは何かを解説します。

今回は壁率比とは何かを解説します。

壁率比はいつ使う?

ねぇ、耐震じい。木造で規模の小さい建物って構造計算が不要なのよね

そうじゃ!「木造で2階建て以下かつ延べ床面積500㎡以下かつ高さ13m以下かつ軒の高さ9m以下」では構造計算は不要じゃの。いわゆる4号建築物というものじゃな。

でもそれじゃぁ、地震の時に倒れないか心配だわ

自分の設計した建物が地震で壊れちゃったらどうしよう💦

そういう時に簡易的にチェックできるのが壁率比じゃ!

構造計算不要の際に、構造の安全性を簡易的にチェックできるのが壁率比です。

壁率比の考え方

壁率比とはどのような考え方なのでしょうか?

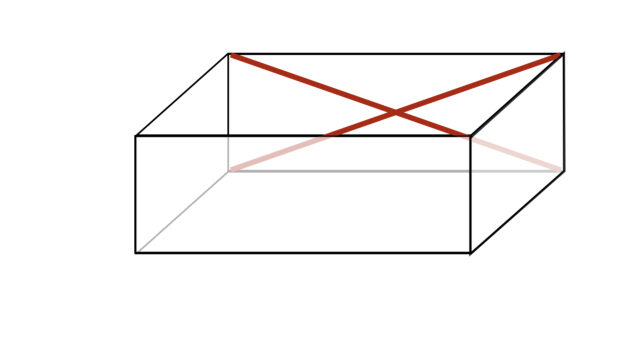

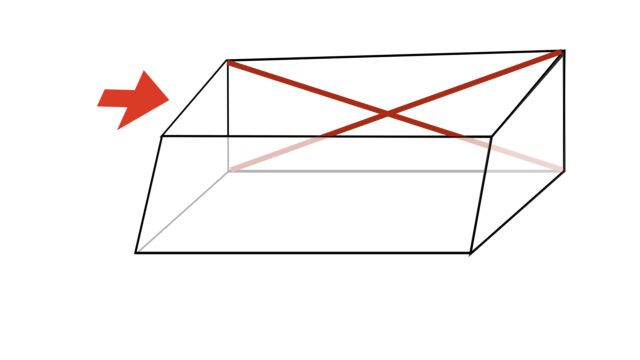

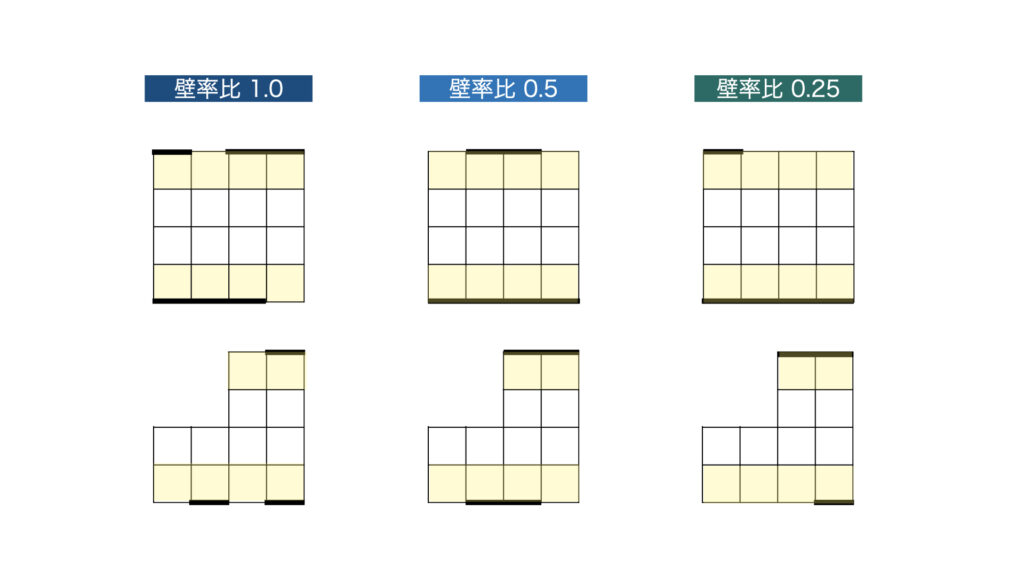

▼このように片方だけが極端に補強された箱があるとするじゃろ?

▼もしこの箱にこの方向から力を加えたらどうなるかな?

ねじるわね

そうじゃ!つまり、壁を強化するときは両方の壁がバランス良く配置されている必要があるということじゃ!

壁率比とは、両方の耐力壁がバランスよく配置されているかどうかを簡単にチェックする方法の一つです。

壁率比の求め方

では壁率比はどのように計算するのが適切でしょうか?

単純に端っこの耐力壁の長さを比べればいいんじゃないの?

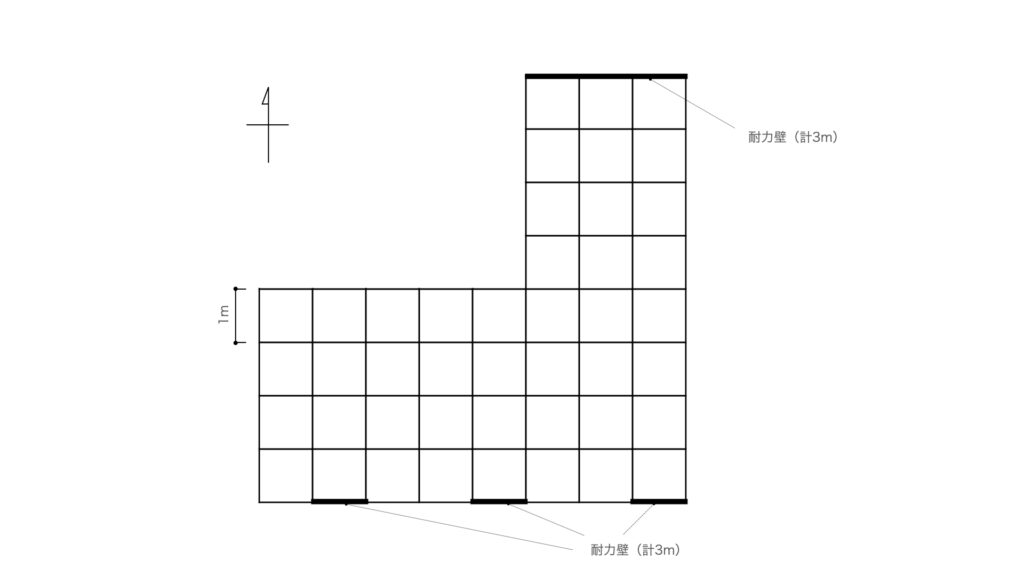

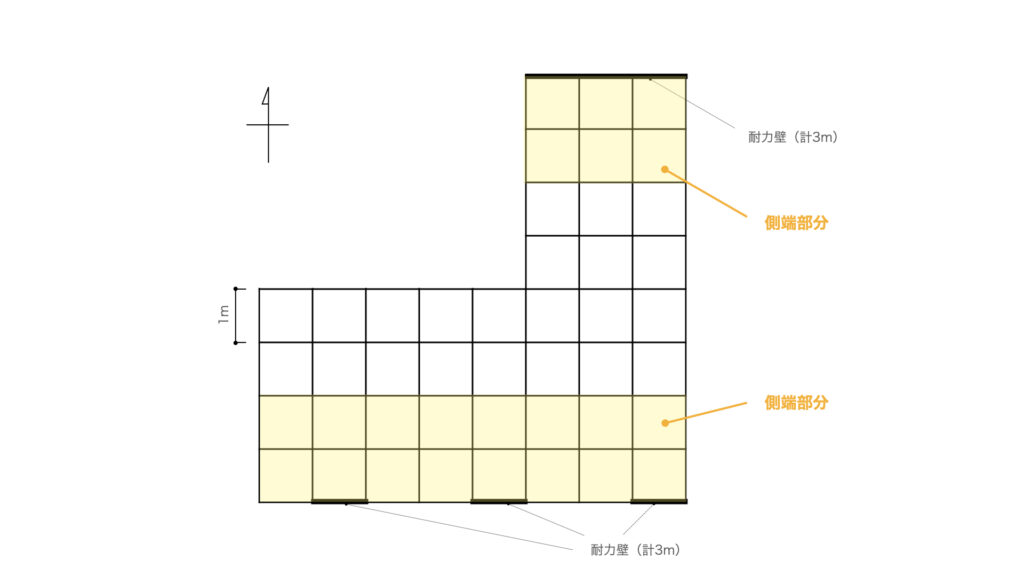

では、▼(下図)のような不整形の平面があったとして北と南の壁に同じ長さの耐力壁を設けたらどうじゃ?

耐力壁の長さは同じじゃがバランスはどうかのう?

明らかに南の壁の方が弱そうね…

このように、単純に耐力壁の長さを比べるだけではダメなのです。では、どのようにして比べるのか。

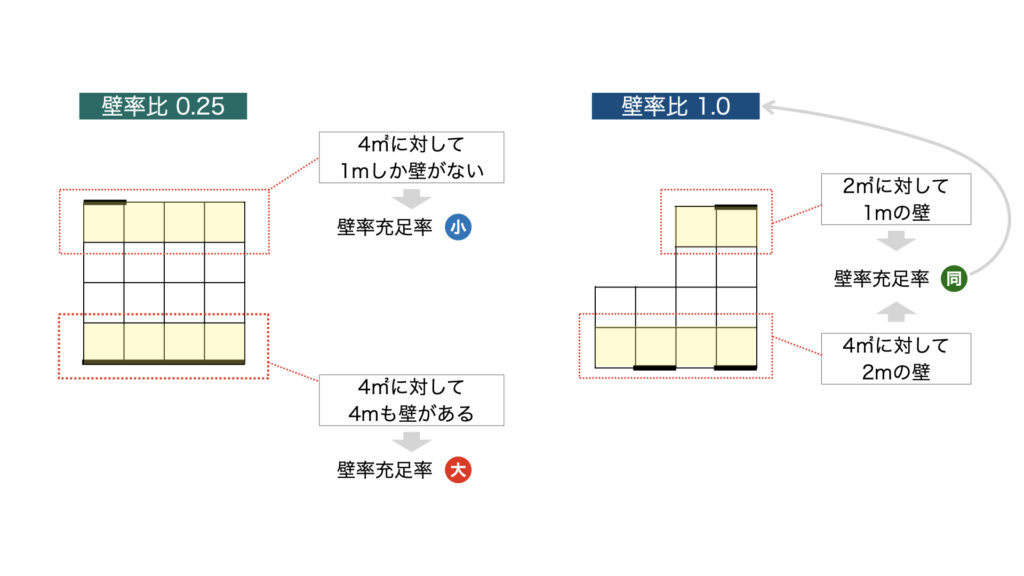

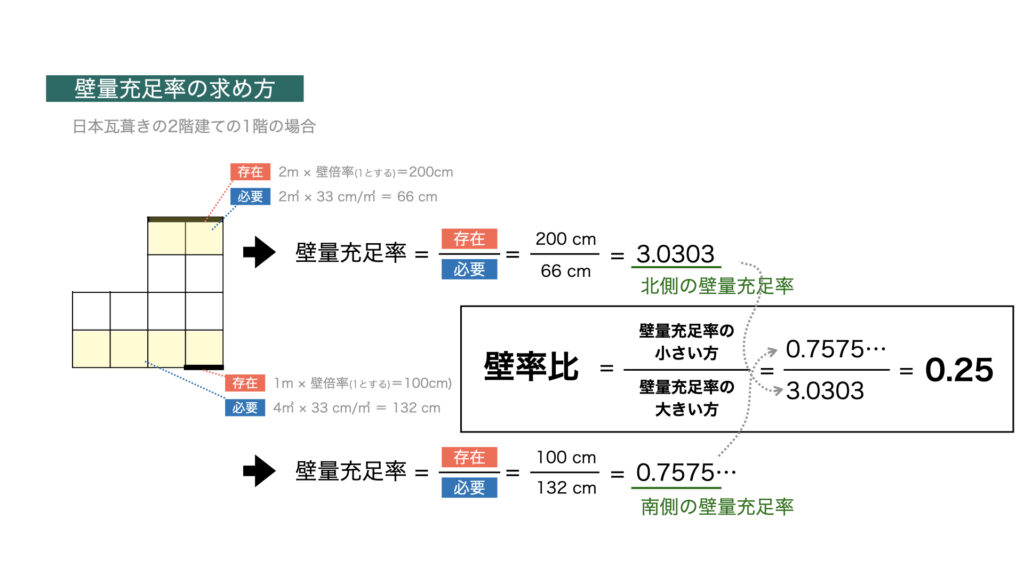

「側端部分(1/4)の面積に対してどのくらい壁があるか」を比べることによって壁率比を計算します。

この「側端部分の面積に対してどのくらい壁があるか」の大きい方と小さい方の比を取ります。これが壁率比です。

上の例だと、

北側は「側端部分6㎡に対して耐力壁が3m」あるのに対して

南側は「側端部分16㎡に対して耐力壁が3m」しかないわね

そうじゃ!この場合、壁率比は耐力壁の長さが同じじゃから6と16の比をとって0.375となるわけじゃな!

壁率比0.375っているのは良いの?悪いの?

バランスは悪いと言えるな!

壁率比は基本的に0.5以上でなければならないのじゃ!

この「側端部分(1/4)の面積に対してどのくらい壁があるか」を壁量充足率と言います。

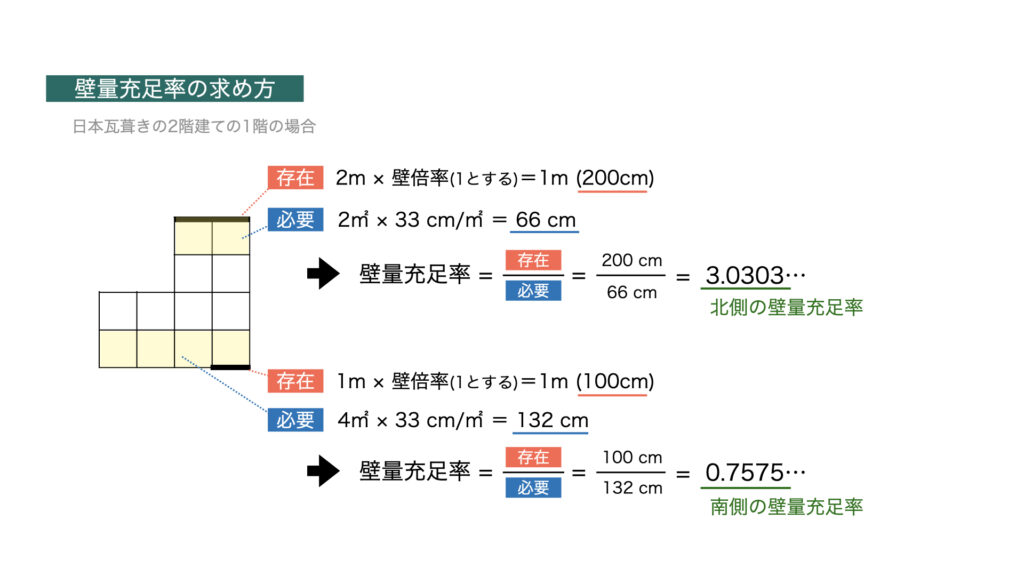

もう少し正確に表現すると「側端部分(1/4)の面積に必要な壁の量に対してどのくらい壁があるか」を壁量充足率と言います。

側端部分(1/4)の面積に必要な壁の量を「必要壁量」

どのくらい壁があるかを「存在壁量」と言います。

式で言うと壁量充足率は「存在壁量」/「必要壁量」で表すことができます。

ややこしくなってきたわね…

「必要壁量」と「存在壁量」

必要壁量

側端部分(1/4)の面積に必要な壁の量を「必要壁量」と言いました。側端部分の面積が大きければ大きいほど「必要壁量」は大きくなります。

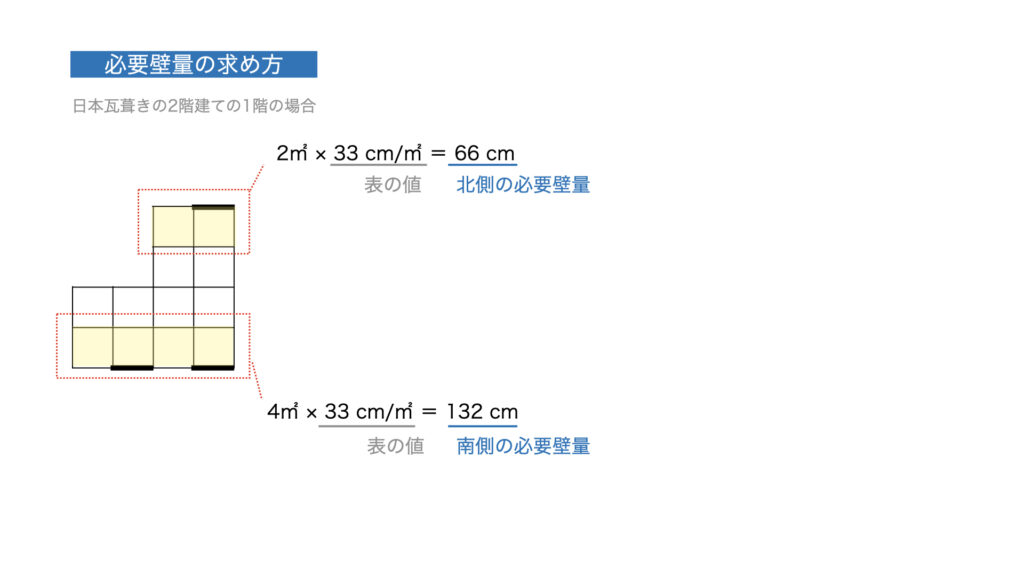

側端部分の面積(㎡)を、壁量(cm)に変換する必要がありますが、こちらは法令(建築基準法施行令46条4項表二)によって定められています。

| 建築物 | 階数が1の建築物 | 階数が2の建築物の1階 | 階数が2の建築物の2階 | 階数が3の建築物の1階 | 階数が3の建築物の2階 | 階数が3の建築物の3階 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 第43条第1項の表の(1)又は(3)に掲げる建築物 | 15 | 33 | 21 | 50 | 39 | 24 |

| 第43条第1項の表の(二)に掲げる建築物 | 11 | 29 | 15 | 46 | 34 | 18 |

屋根の種類や、求めたい階数と建物の階数によって値が変化します。

日本瓦葺きの2階建ての1階の必要壁量を求めたい場合は33㎝/㎡を側端部分の面積にかけるってわけね

でも壁率比を求める時は壁量充足率と壁量充足率を割るから、33㎝/㎡という数値は打ち消し合って消えるじゃ

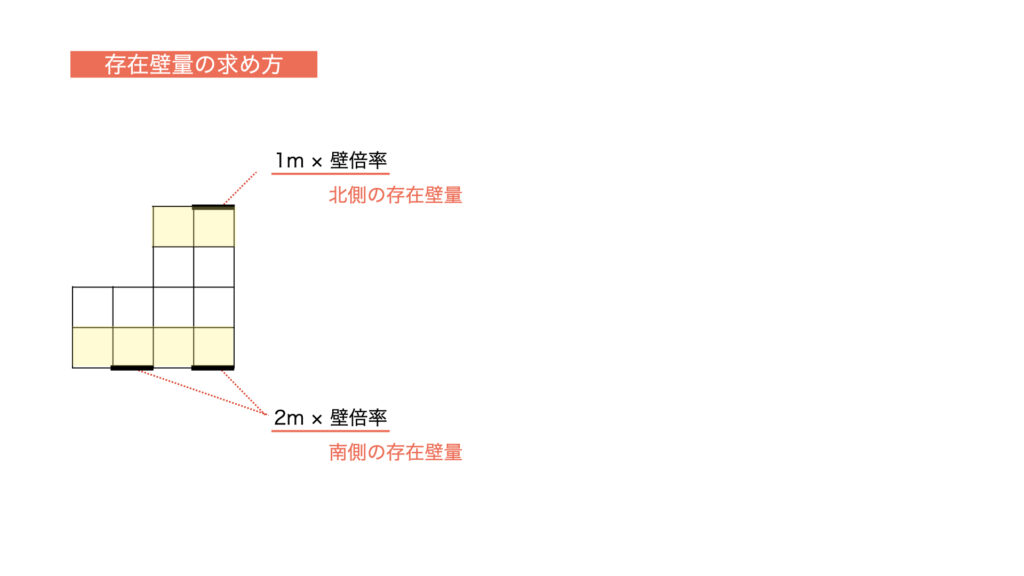

存在壁量

どのくらい壁があるかを「存在壁量」と言います。

存在壁量は文字通り、どのくらい壁があるかです。しかし、例えば同じ筋交でも木材の断面や何本筋交いを入れるかによって、耐力の度合いは変わることが想像できると思います。

筋交をたすき掛けすれば、より強い耐力を持つわね

1.5cm × 9cm の断面の筋交いより、3cm × 9cm の断面の筋交いの方が強いしな

コレらの違いは「壁倍率」という倍率をかけることで補正することができます。

例えば、厚さ3cm幅9㎝の木材を筋交に使うのなら1.5倍、9㎝角の木材を使うのなら3.0倍と言った具体です。

壁倍率の詳しい考え方についてはこちら。

このようにして部材による軸力としての違いを補正するわけです。

「壁量充足率」

「必要壁量」とか「存在壁量」とかを算出して結局なにがしたかったんだっけ😵💫💦

これらは「壁量充足率」を計算するためのものじゃ

この「側端部分(1/4)の面積に対してどのくらい壁があるか」を壁量充足率と言いました。

側端部分(1/4)の面積に必要な壁の量が「必要壁量」、どのくらい壁があるかが「存在壁量」であるため、式で言うと壁量充足率は「存在壁量」/「必要壁量」で表すことができます。

「壁量充足率」を算出して結局なにがしたかったんだっけ😵💫💦

まったく…。「壁量充足率」を比べることでバランスよく強化されているか確認するんじゃろ?

それが「壁率比」じゃ

もともと壁率比を出すためにいろいろやってたもんね!

いろんな用語が出てきて忘れちゃった💦

なにがしたかったか意識すると用語に惑わされないぞ!

壁率比は常に0.5以上でなければならない?

壁倍率って絶対に0.5以でなければいけないの?

実は壁量充足率が両端とも1を超える場合は、壁率比の確認は不要なのじゃ!

え?そうなの?なんで?

壁量充足率が十分ということは、建築物全体の体力が十分に確保できていると考えるためじゃな

なるほど!

今回は、壁率比について解説しました。

StructureBank-工作物について

『Structure Bank工作物』は構造計算が必要とされない擁壁、塀、階段部材などの工作物に対する構造計算書や図面を、オリジナルのECサイトを通じて提供するものです。

サイトには安全性を確認した構造体の構造計算書類が格納されています。

以下の工作物の構造図と構造計算書をサイト上で購入することができます。

ユーザーは構造設計事務所に依頼することなく、必要な構造計算書類を購入することができます。

・高さ2mまでのL型擁壁(1階~3階建ての木造住宅を設置可能)

・高さ2mまでの逆T型擁壁(平屋建ての木造住宅を設置可能)

・高さ2mまでのコンクリート塀

・鉄骨階段の踏板

利用できる構造計算書類の総数は120点を超えており、様々な状況下における工作物のパターンを網羅しています。

無料会員登録後、すべての商品をクレジットカードにて購入可能です。

擁壁どうしようか?と悩んでいる時間を0にします。ぜひともご利用ください!